4年生の皆様CBT、OSCEお疲れ様でした。これからポリクリが始まる時期ですね。ポリクリで参考になった本を1冊紹介します。1冊しかあげないのは、全ての科で役立つ本であり、使用頻度が高く、長年使用することになる技術が記載されていると感じるからです。その本は「型」が身につくカルテの書き方です。

「型」が身につくカルテの書き方

なぜこの本がオススメなのか

臨床実習中必ず指導医に言われる言葉があります。それは「カルテ書いてね」です。

カルテはSOAPに沿って記載するなど基本的な情報は臨床実習開始前に勉強しますが「S」は主観的情報であり、「O」は客観的所見である程度しか講義されなかったのではないでしょうか。その場合具体的にどのような内容を書いていけばいいのかは勉強しないまま実習を迎えることになります。教科書をつかわない場合カルテの参考とするのは指導医のカルテとなります。

指導医のカルテ

指導医のカルテはとても洗練されています。各プロブレムに対して鑑別疾患をあげ、必要な検査行い疾患を絞りまたは診断し、今後のプランを決定する。この過程がスムーズでどんな考えで、診断しどの治療を選択したのか非常に簡潔にしか記載されていない場合があります。このカルテを学生や研修医が丸写しすると、プロブレムに対しどんな鑑別が上がるのか、必要な問診事項、身体診察、疾患を絞るための検査、結果の解釈、診断などの過程をとばして指導医の方針だけカルテに丸写しすることになります。

SOAPの記載について

この本ではSOAPの記載方法について具体的なカルテの例を用いながら詳しく説明されています。Sに含まれる内容。Oの記載の仕方、アセスメントの書き方など参考になるはずです。

症例発表のためのサマリの書き方

学生実習では実習の最後に担当患者のサマリを作って症例発表を課される場合が多いです。入院次サマリの書き方や退院時サマリの書き方など、カンファレンス用のカルテの書き方も具体的なカルテの例を用いて解説されています。

自分の診察能力やアセスメントに自信がない

私も自信のない診察所見やアセスメントは実習中にカルテに記載して良いか迷うことも多かったですがこの本を読むと、Oやアセスメントの記載の心得が説明されており、自信を持って電子カルテに記載できるようになるはずです。

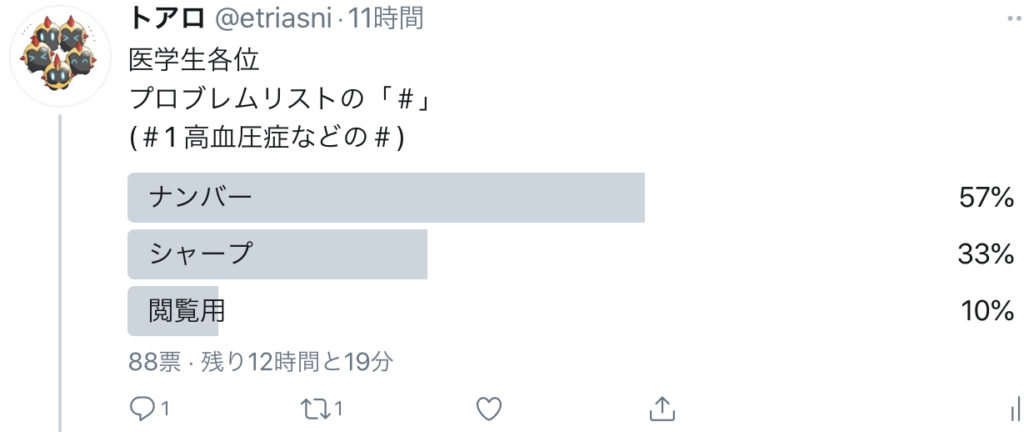

おまけ プロブレムリストの「#」 ナンバー? シャープ?

皆さんはプロブレムリストの「#」をなんと読むか知っていますか?

先日Twitterで投票をとってみたところ以下のようになりました

意外にシャープと思っている人も多いですね!?

正しくは「ナンバー」と呼びます。

ちなみに私は学生実習中に班員がシャープと読んで怒られていたためナンバーと読むことを知りました笑

このようなカルテに関する常識的な内容も記載されているので、是非読んでみてください。